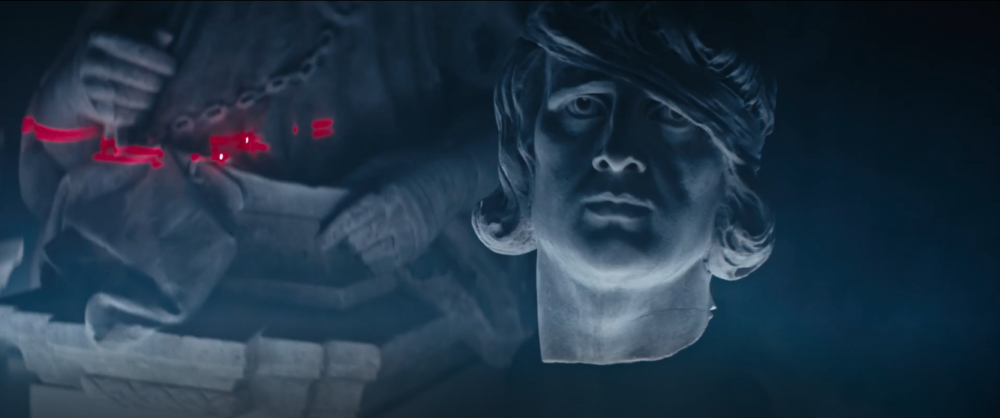

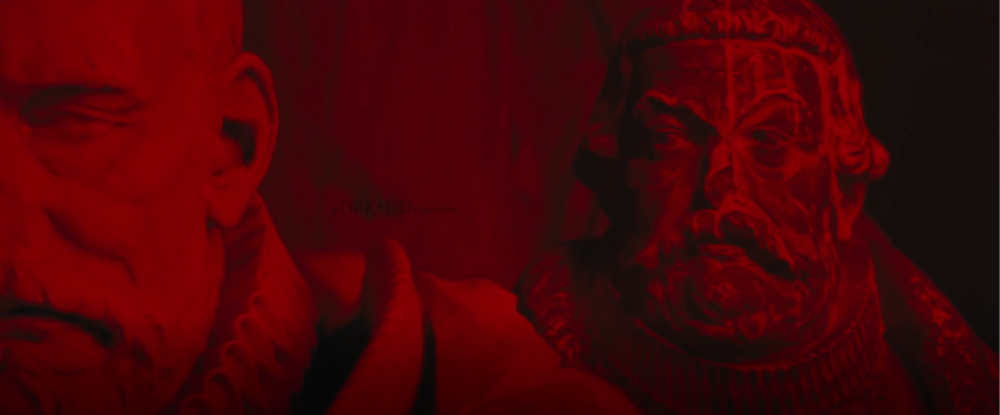

Dès l’écran-titre du clip Deutschland de Rammstein, un certain nombre de statues défilent sous la lumière rouge des lasers. À première vue, elles pourraient sembler banales, n’être qu’un élément de décor. Mais en réalité, elles participent activement à la narration de Deutschland. Ces sculptures proviennent des collections de la Citadelle de Spandau. Ce sont des œuvres qui ont été longtemps dissimulés à la vue du public en raison de leur caractère politique.

Ce n’est qu’en avril 2016 que la Citadelle de Spandau a décidé de les montrer au public dans le cadre d’une exposition permanent nommée Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler (Dévoilés. Berlin et ses Monuments). Cette exposition se compose entre autres des sculptures de la Siegesalle (1898–1901), du Décathlète d’Arno Breker, d’une tête monumentale de Lénine situé en 1970 sur la place des Nations Unies dans Berlin-Friedrichshain.

Siegesallee

Siegesallee, ou en français l’allée des Victoires, était l’une des allées du Großer Tiergarten. Mise en place entre 1895 et 1901, elle est l’œuvre de Guillaume II, alors Empereur allemand. Ayant coûté plus de 1,6 million de marks, cette allée centrale était bordée d’alcôves. Chaque alcôve comprenait un groupe sculpté avec une statue en pied et d’un banc de pierre semi-circulaire surmonté de deux bustes. La statue en pied représente un personnage historique et les bustes sont des figures majeures de la période du personnage auquel ils sont associés. Il y avait un total de 34 ensembles.

En 1947, les Forces d’occupation décidèrent supprimer la Siegesalle et de démanteler les ensembles sculptés. Certains seront détruits, d’autres abimés et d’autres encore enterrés (déterrés en 1978) et deux envoyées à la citadelle de Spandau. Il faudra attendre la fin de la RDA et surtout 2005 pour que ces sculptures soient sauvées. La majorité des survivantes ont été rassemblées et exposées à la citadelle de Spandau à l’occasion d’une nouvelle exposition permanente.

Albert l’Ours par Walter Schott

Albert Ier dit l’Ours est le fondateur de la Marche de Brandebourg en 1157. Il fait partie de la maison d’Ascanie, une ancienne famille allemande originaire de Saxe. Il devint d’ailleurs duc de Saxe de 1137 à 1142. C’est lors de la croisade contre les Wendes en 1148 qu’Albert se lia d’amitié avec un prince slave qui lui léguera la Marche du Nord dont la capitale était Brandebourg. Cela lui permettra d’intégrer l’aristocratie slave dans la noblesse allemande. Neuf ans plus tard, alors qu’il prend part à une expédition contre la Pologne ses territoires sont attaqués par des Wendes. Albert reçut la permission de Frédéric Barberousse de partir régler le problème. Suite à ses victoires militaires lors de cet épisode, Frédéric Barberousse créa et lui octroya le titre de margrave de Brandebourg.

Sa statue de la Siesalle a été réalisée par Walter Schott. Les bustes l’accompagnant sont ceux des évêques Wigger de Brandebourg et de saint Othon de Bamberg. Ce monument était le premier au sud de la Königsplatz.

Albert II par Johannes Boese

Petit-fils d’Albert l’Ours, Albert II prend part à la troisième croisade en 1189 menée par Frédéric Barberousse, Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste. En 1198, il participa à l’assemblée constitutive de l’ordre des chevaliers teutoniques. L’ordre des chevaliers teutoniques était à l’origine un hôpital de campagne allemand fondé lors du siège de Saint-Jean d’Acre. A partir de 1199, l’ordre s’implanta en Europe et commença à christianiser l’Europe de l’Est. En 1205, Albert II hérita du margraviat de Brandebourg et en devint donc le quatrième margrave. Dans le conflit des Guelfes contre les Gibelins, il passa en 1208 du parti soutenant les Hohenstaufen au camp soutenu par Othon IV contre un appui militaire ans la défense de son margraviat. Il est le père de Jean Ier et d’Othon III.

Sa sculpture est l’œuvre de Johannes Boese. Elle date de 1898.

Johann I et Otto III par Max Baumbach

Jean Ier et Othon III font partie de la même sculpture. Elle fait partie de l’ensemble 5 sculpté par Max Baumbach en 1900 comprenant en plus des bustes de Simeon von Cölln et Marsilius de Berlin. À la mort de leur père en 1220, Jean Ier et Othon III décidèrent de régner de concert sur la Marche de Brandeburg. Ils entérinèrent ainsi la séparation du pouvoir et des terres du Brandebourg entre leurs deux lignées, la lignée johannique et la lignée ottonienne. La réunification et un margrave unique ne revînt que près d’un siècle plus tard avec l’extinction de la maison d’Ascanie.

Les deux frères entreprirent de rattacher les marches de l’Est au Saint-Empire, ils fondèrent des bourgs et développèrent Berlin et Cölln. Ils fondèrent aussi le monastère de Chorin. Le pape Clément IV envisagea même de confier la nouvelle Croisade à Jean Ier, mais celui-ci mourut avant.

Heinrich von Antwerpen par Joseph Uphues

Heinrich von Antwerpen est l’auteur présumé du Tractatus de urbe Brandenburg. Il a été prieur du chapitre de Brandebourg de 1216 à sa mort en 1227. Il fait partie du groupe 3 des sculptures de l’Allée des Victoires. Cet ensemble comprenant une statue en pied d’Otto a été réalisé par Joseph Uphues et fut dévoilé le 22 mars 1899. Heinrich von Antwerpen aurait été réalisé sous les traits de l’historien allemand Theodor Mommsen.

Othon IV par Karl Begas

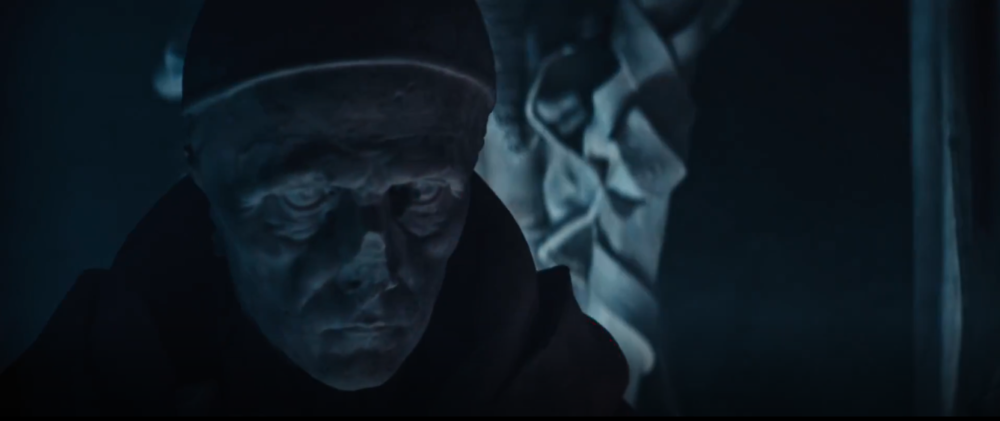

Parmi toutes les sculptures, l’une sort de l’ordinaire : la tête pourvue d’un bandage. Il s’agit d’Othon IV de Brandebourg, margrave de Brandebourg de 1266 à sa mort en 1308. Le bandeau est un rappel à la blessure qui l’a défiguré lors de la bataille de Staßfurt en 1280. Othon IV a conquis la Saxe palatine et la Marche de Landsberg et a acheté la Marche de Lusace.

Derrière la tête d’Othon IV se trouve le buste de Johann von Kröcher dit Droiseke. Il a été dans une position d’influence et avait une richesse telle qu’il a pu prêter de l’argent à d’autres seigneurs. Grâce à cela, il a étendu les possessions terriennes de sa famille.

Bern Ryke par Eugen Boermel

La sculpture d’un homme avec un chapeau XVe siècle est Bernd Ryke (vers 1358 – † 1414). Le Bernd Ryke ou Reiche de Boermel serait en réalité la fusion de deux personnages. L’un maire de Berlin en 1361 et décédé en 1978 et le Bernd maire en 1417 et décédé la même année.

Friedrich Sesselmann par Alexander Calandrelli

La statue de l’évêque représente Friedrich Sesselmann. Ayant vécu au XVe siècle, il était chancelier du Brandebourg, évêque de Lebus et régent de l’Électorat de Brandebourg. Il a participé au renforcement de la position des Hohenzollern, en particulier celle de Frédéric II, dans le Brandebourg, notamment grâce à la signature d’un concordat entre l’Électorat de Brandebourg et le pape Eugène IV. C’est lui qui a permis la reconnaissance des Hohenzollern par Berlin, Cölln.

La sculpture de Friedrich Sesselmann fait partie du groupe 16 des sculptures de l’Allée des Victoires. C’est l’un des sculpteurs favoris de la cour impériale qui réalisa le groupe, Alexander Calandrelli. Le dévoilement eut lieu le 22 décembre 1898.

Johann Georg et Lampert Distelmeier par Martin Wolff

Les bustes de Johann Georg et de Lampert Distelmeier faisaient partie de l’ensemble sculpté 21 de la Siegesallee, créé par Martin Wolff et mis en place en 1901. La figure centrale de cet ensemble était la statue en pied du comte Rochus zu Lynar connu aussi sous le nom de Rocco Guerrini (l’architecte de la citadelle de Spandau).

Johann Georg (Jean II Georges de Brandebourg) est connu pour avoir fondé le premier établissement humaniste à Berlin, le Berlinisches Gymnasium zum Grauen Kloster. Il a aussi accueilli des réfugiés calvinistes et imposé le calendrier grégorien dans son état.

Lampert Distelmeyer gagna son titre de chevalier en aidant à sécuriser le transfert du duché de Prusse du roi Sigismond II Auguste de Pologne à Albert Frederick des Hohenzollern de Brandenbourg. Avant cela, il eut divers postes de conseiller, de chancelier, de syndic et eut un rôle de représentant dans des affaires légales et à l’Étranger pour l’électeur du Brandebourg Joachim II Hector.

Friedrich Wilhelm III et la reine Louise par Adolf Brütt et Erdmann Encke

Bien qu’exposer l’un à côté de l’autre dans le musée, les statues du couple royal ne faisait pas partie du même groupe sculpté. La statue de Louise, créée par Erdmann Encke, fut érigée le 10 mars 1880 sur la petite île nommée Luiseninsel. Elle regarde en direction de la statue de son époux Friedrich Wilhem III au nord, sur l’autre berge. La statue de Friedrich Wilhelm III fut érigée en 1904 à la place d’un autel bâti en son honneur en 1849. Elle est l’œuvre d’Adolf Brütt. Le couple royal est vu comme des résistants face à la soif de conquêtes de Napoléon Ier.

La Statuaire du XXe siècle

Monument for Fallen Railway Men par Emil Cauer

La première sculpture visible dans le clip est celle du Monument for Fallen Railway Men d’Emil Cauer. La sculpture en bronze fut dévoilée le 16 novembre 1928 devant le musée des transports et de la construction, ancienne gare de Hambourg. Elle représente un soldat agenouillé tenant dans ses mains le reste d’une hampe de drapeau. Le monument commémore les cheminots décédés lors de la Première Guerre mondiale. L’idée de ce monument a germé en 1925 mais la difficulté de récolter des dons a repoussé sa fabrication. Les choses ont pu enfin bouger lorsque la Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (Chemin de fer de l’État allemand) a débloqué les derniers fonds. La taille du monument dut par contre être revu à la baisse. La sculpture fut retirée de l’espace public en 1990.

Lénine par Nikolai Tomsky

Est-il vraiment utile de présenter Lénine ? À la fois révolutionnaire communiste et théoricien politique, il est le premier président du Conseil des Commissaires du peuple de la RSFSR puis de l’URSS. Avec la fondation de l’internationale communiste en 1919, il cherchera à étendre la révolution communiste au Monde. Après trois ans de problèmes de santé et de luttes internes avec Staline, Lénine meurt en 1924.

Le sculpteur derrière ce Lénine est le russe Nikolai Tomsky. Fils de forgeron, il est devenu l’un des sculpteurs officiels de l’URSS. Plusieurs de ses œuvres ont été démontés ou détruites à la chute de l’Union soviétique dont celle de Lénine détruite en 1992 après vingt trois ans à trôner sur la place Lénine à Friedrichshain (Berlin).

Karl Marx par Lev Kerbel

Figure du communisme, Karl Marx ne pouvait ne pas être parmi les figures historiques filmées. Prussien et hégélien, Karl Marx était subversif en Allemagne. Ne pouvant travailler correctement à cause la censure, il quitta l’Allemagne pour s’installer à Paris. Il y devient ami et collègue avec Engel. En 1845, le gouvernement prussien arrive à faire bannir Marx de Paris. Ce dernier se réfugie alors à Bruxelles. Il revient dans la capitale française lors du Printemps des peuples juste avant de repartir en Allemagne. Le vent ayant tourné, il dut repartir en France puis au Royaume-Uni où il mourra en 1883 de tuberculose.

Le monument dédié à Karl Marx a été conçu par le sculpteur soviétique multi-décoré Lev Kerbel et a été dévoilé à Chemnitz en 1971.

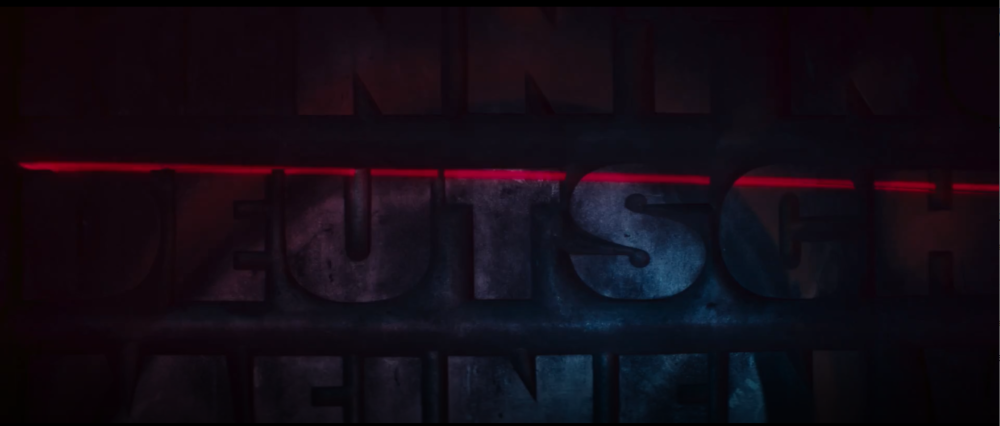

Mémorial d’Ernst Thälmann par Lev Kerbel

Au milieu des sculptures, la caméra passe devant des panneaux ornés de textes. Ce sont deux panneaux. Ils font partie du mémorial d’Ernst Thälmann conçu par Lev Kerbel et inauguré le 16 avril 1986 dans le parc à son nom à Berlin. Les plaques ont été retirées dans les années 90. D’ailleurs après la Réunification, il a fallu dépolluer le parc qui avait été bâti sur une ancienne usine chimique.

Ernst Thälmann fut le secrétaire général du parti communiste d’Allemagne de 1925 à 1933. C’est grâce à l’insurrection ratée de Hambourg en1923 qu’il se fit sa réputation lui permettant de prendre la tête de parti communiste allemand et mettre en pratique la doctrine stalinienne. Soutenu par Staline, Thälmann réussit à renforcer les communistes. Il obtint d’ailleurs un siège au Reichtag de 1924 à 1933. Mais l’intransigeance stalinienne divisa les communistes, divisant par là-même leur force de frappe face à la montée du nazisme. Le 3 mars 1933, il fut arrêté. Il changea plusieurs fois de prison avant de se retrouver dans le camp de Buchenwald. Il y fut exécuté sur ordre de Hitler le 17 août 1944. Son cadavre fut incinéré et les nazis tentèrent de faire croire à sa mort lors du bombardement du camp le 24 août. Ernst Thälmann devînt alors la figure du résistant communiste.

Chacun des panneaux du monument dédié à Ernst Thälmann contient une citation. La première une citation d’Erich Honecker à propos d’Ernst Thälmann :

“Mit der Gestaltung des Sozialismus

Erich Honecker.

in der Deutschen Demokratischen

Republik setzen wir Ernst Thälmann,

dem kühnen Streiter für Freiheit,

Menschlichkeit und sozialen

Fortschritt unseres Volkes, ein

würdiges Denkmal.“

Et la seconde une citation d’Ernst Thälmann :

“Mein Leben und Wirken kannte und

Ernst Thälmann.

kennt nur eines : für das schaffende

deutsche Volk meinen Geist und

meinen Wille, meine Erfahrungen

und meine Tatkraft, ja mein Ganzes,

die Persönlichkeit zum Besten der

deutschen Zukunft für den siegreichen

sozialistischen Freiheitskampfts im neuen

Völkerfrühling der deutschen Nation

einzusetzen ! “

Pour visiter l’exposition : https://www.zitadelle-berlin.de/en/museums/unveiled/